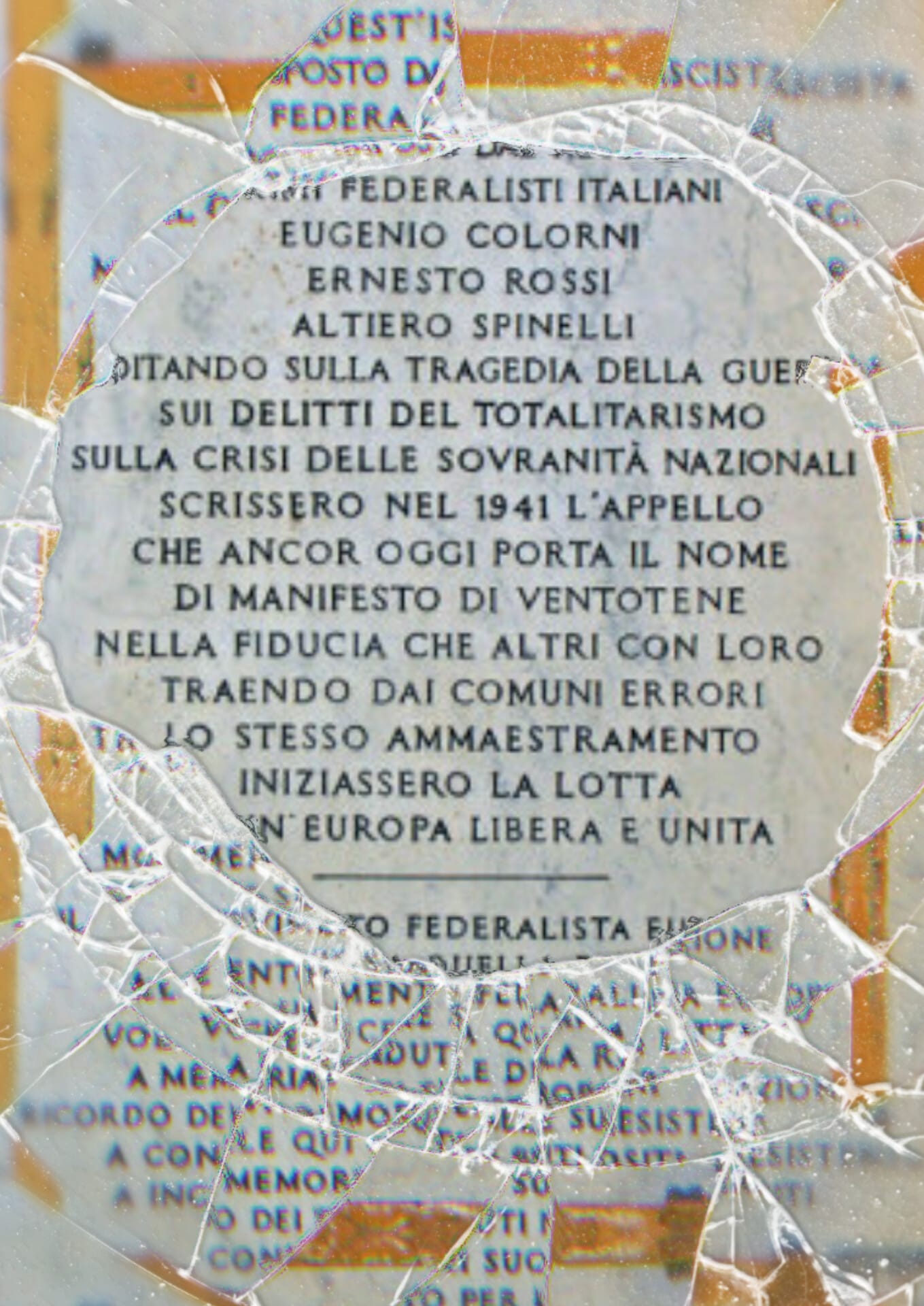

Il Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con il contributo di Eugenio Colorni, è uno dei testi più importanti nella storia dell’integrazione europea. In un’epoca segnata dalla guerra e dai totalitarismi, gli autori ebbero la straordinaria intuizione di immaginare un’Europa unita, capace di superare i nazionalismi esasperati che avevano portato al conflitto mondiale. Il Manifesto rappresenta quindi una pietra miliare del pensiero federalista europeo e un documento di grande valore storico e ideale.

Tuttavia, come ogni opera che si propone di rivoluzionare il sistema politico e sociale, esso presenta alcuni limiti e criticità che meritano un’analisi approfondita. Questa critica costruttiva non ha lo scopo di sminuire la grandezza del Manifesto, ma di riflettere sulle sue lacune, sulle sue ingenuità e sulle difficoltà della sua attuazione concreta.

⸻

1. Una visione utopica, poco attenta alle complessità politiche

Uno degli aspetti più affascinanti del Manifesto di Ventotene è la sua visione di un’Europa federale come unica soluzione per garantire la pace e la libertà. Tuttavia, il testo presenta questa idea in termini quasi dogmatici, senza considerare a sufficienza le difficoltà pratiche della sua realizzazione.

La costruzione di una federazione europea presuppone la rinuncia da parte degli Stati nazionali a una parte significativa della loro sovranità. Questo è un processo complesso, che non può avvenire semplicemente per volontà di una minoranza illuminata, ma richiede il consenso e il coinvolgimento delle popolazioni. Il Manifesto, invece, sembra dare per scontato che, una volta abbattuti i regimi fascisti, i popoli europei sarebbero stati pronti ad accettare la federazione come soluzione naturale. La realtà si è rivelata molto più complessa: dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati nazionali hanno mantenuto un ruolo centrale e il processo di integrazione è stato lungo, faticoso e segnato da molte resistenze.

Il Manifesto non tiene conto neppure delle profonde differenze politiche, economiche e culturali tra i Paesi europei. Un’unione basata su principi astratti di libertà e giustizia è certamente auspicabile, ma senza un’attenta considerazione delle dinamiche storiche e sociali, rischia di restare un’utopia irrealizzabile.

⸻

2. Il rischio di una tecnocrazia distante dai cittadini

Un altro punto critico è la forte enfasi sulla necessità di un’autorità federale sovranazionale dotata di ampi poteri. Secondo gli autori, questa istituzione dovrebbe garantire il rispetto delle libertà fondamentali e impedire il ritorno ai nazionalismi. Tuttavia, il Manifesto non affronta in modo approfondito il problema del controllo democratico di tale autorità.

La storia dell’Unione Europea ha dimostrato che una governance sovranazionale, se non adeguatamente bilanciata, può creare un senso di distanza tra i cittadini e le istituzioni. L’UE è spesso accusata di essere dominata da una burocrazia tecnocratica poco sensibile alle esigenze della popolazione, e questa percezione ha alimentato movimenti populisti e antieuropeisti in diversi Paesi. Il Manifesto di Ventotene non prende in considerazione il rischio di un “deficit democratico” e non offre soluzioni per garantire che la futura federazione sia veramente rappresentativa della volontà popolare.

Inoltre, il documento sembra sottovalutare l’importanza della sovranità popolare a livello nazionale. La cessione di poteri agli organi federali viene vista quasi esclusivamente in termini positivi, senza considerare che, se imposta dall’alto senza un ampio consenso, potrebbe essere percepita come un’imposizione antidemocratica.

⸻

3. Una sottovalutazione delle identità nazionali e culturali

Un ulteriore limite del Manifesto è il suo approccio nei confronti delle identità nazionali. Il documento si pone in netta opposizione all’idea dello Stato nazionale, considerandolo una struttura superata e dannosa. Se da un lato è vero che il nazionalismo esasperato è stato una delle cause delle guerre mondiali, dall’altro è innegabile che le identità nazionali rappresentano un elemento fondamentale nella costruzione della coscienza collettiva dei popoli.

Un’integrazione forzata, che ignori o riduca l’importanza delle specificità culturali, rischia di generare reazioni di rifiuto. Lo si è visto nel corso della storia dell’UE, dove le differenze tra Paesi del Nord e del Sud, tra Est e Ovest, hanno spesso creato tensioni. Il Manifesto non affronta questa problematica e sembra sottovalutare il fatto che un’Europa federale, per essere accettata, dovrebbe basarsi su un equilibrio tra unità e diversità, evitando di schiacciare le identità nazionali in nome di un’astratta idea di federalismo.

⸻

4. Un’analisi economica poco sviluppata

Il Manifesto di Ventotene dedica una parte importante alla critica del capitalismo e alla necessità di un nuovo ordine economico basato sulla giustizia sociale. Tuttavia, le proposte in questo campo sono piuttosto generiche e non offrono un quadro chiaro di come dovrebbe funzionare l’economia della futura Europa federale.

Gli autori si limitano a dichiarare la necessità di superare il sistema economico prebellico, senza approfondire temi cruciali come la redistribuzione della ricchezza, il ruolo dello Stato nell’economia o il rapporto tra mercato e politiche sociali. Questo è un limite significativo, perché la costruzione di un’Europa federale non può basarsi solo su principi politici, ma deve anche prevedere un modello economico sostenibile e condiviso.

Il processo di integrazione europea ha mostrato chiaramente quanto siano complesse le questioni economiche. Dall’adozione dell’euro alle politiche fiscali, le divergenze tra i vari Paesi hanno spesso rappresentato un ostacolo all’unione politica. Il Manifesto non fornisce risposte su come affrontare queste difficoltà, limitandosi a un’analisi di principio senza indicare soluzioni concrete.

⸻

Conclusione: un documento straordinario, ma con limiti inevitabili

Il Manifesto di Ventotene resta un testo di straordinaria importanza, che ha anticipato temi fondamentali dell’integrazione europea e ha ispirato generazioni di politici e intellettuali. Tuttavia, come ogni opera visionaria, presenta alcuni limiti e ingenuità che non possono essere ignorati.

La sua visione di un’Europa unita è nobile e ambiziosa, ma a tratti appare troppo ottimista e poco attenta alle complessità politiche, economiche e culturali. La fiducia nella creazione di un’autorità federale forte non tiene conto dei rischi di una governance tecnocratica distante dai cittadini. L’idea di superare gli Stati nazionali è affascinante, ma non considera le resistenze identitarie e i conflitti che un’integrazione troppo rapida potrebbe generare.

Nonostante questi limiti, il Manifesto rimane un punto di riferimento essenziale. Rileggerlo con spirito critico non significa sminuirne il valore, ma al contrario comprenderne meglio le implicazioni e trarne insegnamenti per il futuro dell’Europa.