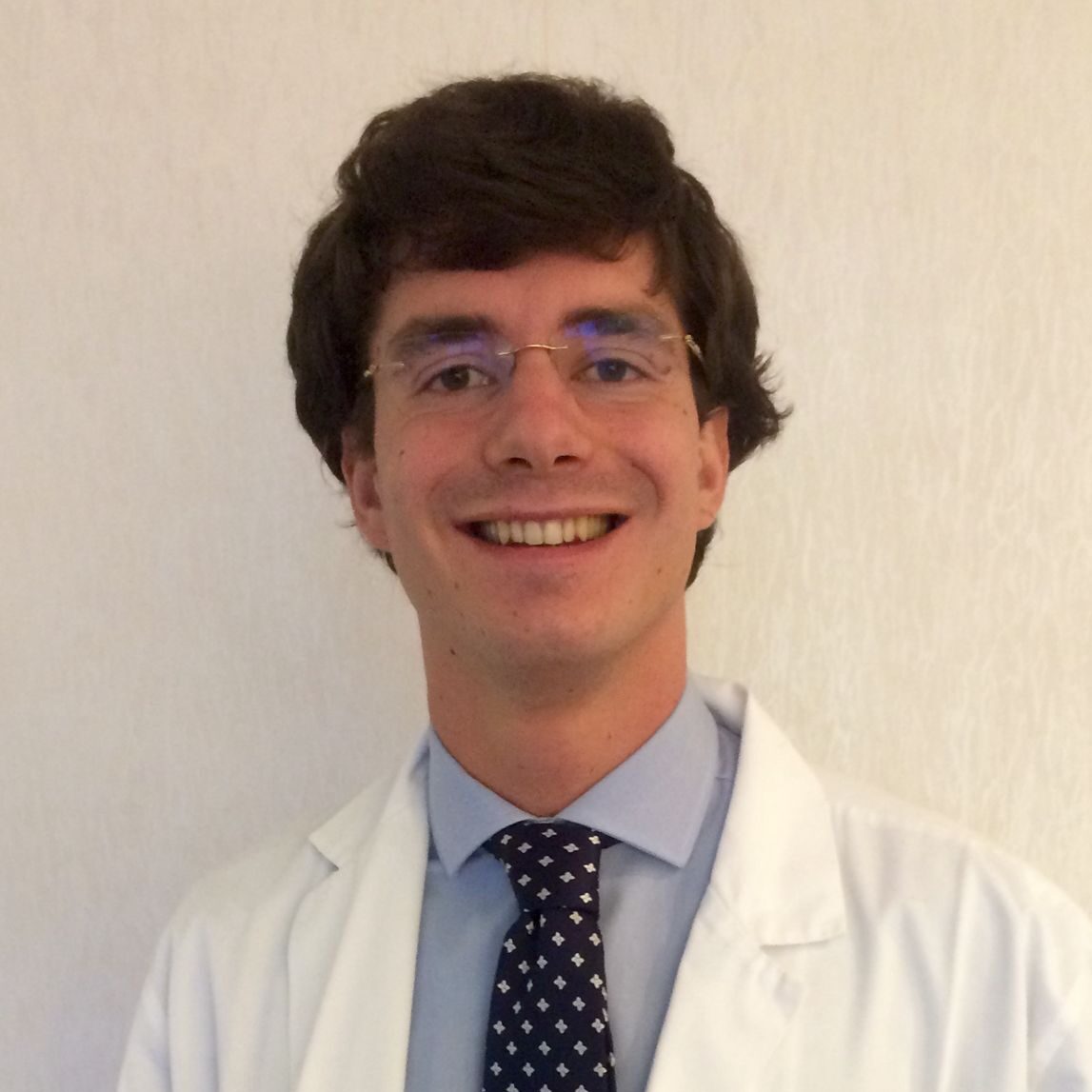

Paolo Luca Bernardini (Genova, 1963) è ordinario di Storia moderna presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dove è stato primo proponente e direttore del nuovo Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio (DiSUIT), attivo dal 2019.

Fellow presso l’Accademia dei Lincei di Roma, al Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre, per il triennio accademico 2016-2019 e professore ordinario presso l’Università degli Studi dell’Insubria, a Como, dal 2006. Fellow dell’Hamburg Institute for Advanced Study nell’anno accademico 2021-2022.

Laureatosi in filosofia a Genova nel 1987, ha svolto il servizio militare nella Marina militare italiana come ufficiale di complemento dal 1987 al 1989. Ha conseguito il dottorato di ricerca in storia e civiltà presso l’Istituto universitario europeo di Firenze nel 1994. È stato Human Capital and Mobility Fellow e Marie Curie Fellow dell’Unione europea. Ha insegnato, in Italia, all’Università degli Studi di Torino, all’Università degli Studi di Parma (nel quadro del programma Rientro dei cervelli del MIUR) e all’Università degli Studi di Padova.

Ha insegnato inoltre presso la University of Technology, Sydney, Australia; in Inghilterra, presso la University of Essex; negli Stati Uniti, presso la University of Pittsburgh come Fulbright Professor, e presso la University of Missouri-St. Louis.

Ha creato, e diretto per otto anni (2001-2009), il Center for Italian and European Studies della Boston University, uno dei maggiori centri di insegnamento e ricerca americani in Italia.

È stato visiting professor presso la University of Cape Town in Sudafrica e presso la University of Hong Kong nel 2009.

Ha svolto la propria attività di ricerca negli Stati Uniti, presso la Louisiana State University, la John Carter Brown Library della Brown University e lo Institute for Advanced Study di Princeton. È stato Maurice Amado Fellow presso UCLA. In Germania, ha lavorato presso la Herzog-August-Bibliothek di Wolfenbüttel e il Max-Planck-Institut per la Storia di Gottinga. In Inghilterra, presso il Warburg Institute a Londra e il Parkes Institute a Southampton. In Italia, ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Più di recente ha collaborato con l’Istituto Bruno Leoni di Torino.

Dal 10 marzo 2005 è fellow del Ludwig von Mises Institute di Auburn (Alabama).

Dal 1º dicembre 2006 è professore ordinario di Storia moderna.

Dal 1º agosto al 28 ottobre 2010 è stato presidente della St. John International University, attiva dal 2009, con sede a Vinovo presso Torino. Si tratta della più giovane fra le tre università americane in Italia, tutte e tre private, dopo la American University of Rome, costituita nel 1969, e la John Cabot University, costituita nel 1972, anch’essa a Roma, e della prima e unica dedicata interamente allo studio e all’insegnamento dello sviluppo sostenibile. È stato il secondo presidente italiano di una università americana nella storia, dopo Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University dal 2006. Dal 2009 è direttore didattico della Scuola di Energetica Junghiana “Hui Neng” di Genova.

Il suo libro “Le rive fatali di Keos” è stato segnalato come uno dei libri dell’anno dal The Times Literary Supplement dell’8 dicembre 2010.

È stato selezionato come inaugural fellow dell’Institute for Advanced Study della University of Notre Dame, Indiana, USA, nel semestre primaverile del 2010-2011. Ha vinto una fellowship nel 2011 per svolgere uno studio sulla controversia dei riti cinesi presso la University of San Francisco, università retta da gesuiti.

È stato designato come uno dei selezionatori degli artisti italiani per la Biennale di Venezia del 2011. Ha presentato l’artista veneto Paolo Bozzato.

Nel 2014 ha ottenuto l’idoneità a direttore d’istituto del CNR.

Nel 2015 è stato invitato come inaugural fellow presso il Maimonides Centre for Advanced Study della Università di Amburgo, creato e diretto da Giuseppe Veltri, unico studioso proveniente da un ateneo italiano.

Nel 2016 ha collaborato alla “Oxford Illustrated History of the World” della Oxford University Press, curata da Felipe Fernandez-Armesto.

Nel 2017, il suo libro “La libertà, per esempio. Questioni mediterranee e idee liberali” (Marcianum Press, Venezia) è stato indicato come “Summer read” per il 2017 dal Times Higher Education Supplement.

Nel 2023 gli è stato conferito il Premio Internazionale “Luigi Tartufari” per la Storia da parte dell’Accademia dei Lincei.

La ricerca storiografica di Paolo Bernardini, storico e scrittore cattolico, è dedicata soprattutto al Settecento, nel solco del magistero di Salvatore Rotta, alla storia dell’ebraismo in Europa, e alla storia della prima età moderna. Paolo Bernardini si occupa anche di storia degli Stati Uniti e di storia contemporanea, con particolare attenzione agli ebrei nel Novecento. Le sue opere si ispirano al liberalismo classico, alla scuola di pensiero che va da John Locke a Murray N. Rothbard e agli attuali autori libertari. All’inizio della sua carriera, tra la prima metà degli anni settanta del Novecento e i primi anni novanta, Paolo Bernardini è stato vicino alla teoria critica, soprattutto al pensiero di Theodor Adorno, spostandosi progressivamente su posizioni liberali classiche e poi del tutto libertarie e anti-stataliste. Fino al libro del 2004, Pensare e potere, il suo pensiero era ancora lontano dalla scuola libertaria, abbracciata subito dopo. Ha contribuito alle pubblicazioni elettroniche dell’Istituto Bruno Leoni di Torino. Ha collaborato con articoli ed editoriali di argomento libertario su giornali quali il Corriere del Veneto, il dorso veneto del Corriere della Sera e La Provincia di Como. Ha collaborato a Press News Veneto (PNV), giornale elettronico, e a Enclave e I fogli di Enclave. Ha collaborato in passato con L’Opinione, L’Occidentale, L’Indipendente, Il Domenicale, La Difesa del Popolo e l’Istituto Venezie e a L’Indipendenza, quotidiano elettronico. Collabora con Miglioverde. Nel suo libro del 2011, dal titolo Minima libertaria, rovescia la critica al sistema capitalistico di Adorno in una critica libertaria al sistema degli stati.